王腾,这位曾被不少人视为“雷军接班人”的潜力高管、微博上拥有超百万粉丝的网红高管,竟因“泄露公司机密”被辞退?消息刚出时,很多人的第一反应是:“这肯定是谣言!”

直到王腾本人发微博道歉,大家才反应过来——原来这一切,都是真的。

舆论再次被点燃。但热闹背后,还有一些更加值得关注的真相!

从明星高管到泄密辞退

根据小米集团内部通报的内容:

小米公司中国区市场部员工王腾,泄露公司机密信息,且存在利益冲突等严重违规违纪行为。根据《小米集团员工违规违纪行为处理办法》《小米集团诚信廉洁守则》等制度规定,公司决定给予王腾辞退的处分。

消息一出,无疑给整个行业、资本市场和舆论场投下了一颗“深水炸弹”。

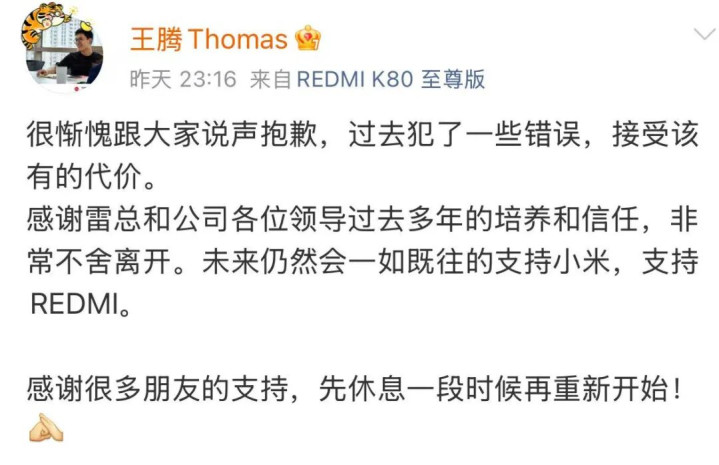

随后,王腾也发布微博回应被小米辞退:

言语诚恳,但难掩结局的遗憾。

此时距离王腾升任为小米中国区市场部总经理,不到十个月。从明星高管到黯然离场,不过转瞬之间。

作为小米的网红高管,王腾的影响力远远超出了职位本身。

他是小米的明星产品经理,是微博182万粉丝的头部数码博主,更是小米链接品牌与用户的重要代言人,甚至有很多用户养成习惯:看小米新品,先看王腾微博。

但也正是这种“个人即渠道”的属性,埋下了风险的种子。

早在2022年,王腾就因为泄露了RedmiK50的发布时间被公司判定为“二级泄密”,扣除绩效、取消晋升资格。

2024年8月的一场直播中,雷军就在现场调侃,“除了我们滕总(王腾)动不动泄密被罚款以外,我的口碑还是可以的。”

没想到,一句调侃,竟成预告。

从昨晚到现在,事情仍然在发酵中,不少人开始猜测,到底什么样的“泄密内容”让小米如此果断的辞退这位“大帝”?

有人称王腾泄密的内容是小米此前2024年下半年重点机型的新品规划和季度定价策略;有人猜测“利益冲突”是指其亲属控制的公司与小米存在业务往来,并通过这层关系谋取不正当利益;有人逐字逐句分析通报中的用词,试图找出蛛丝马迹......

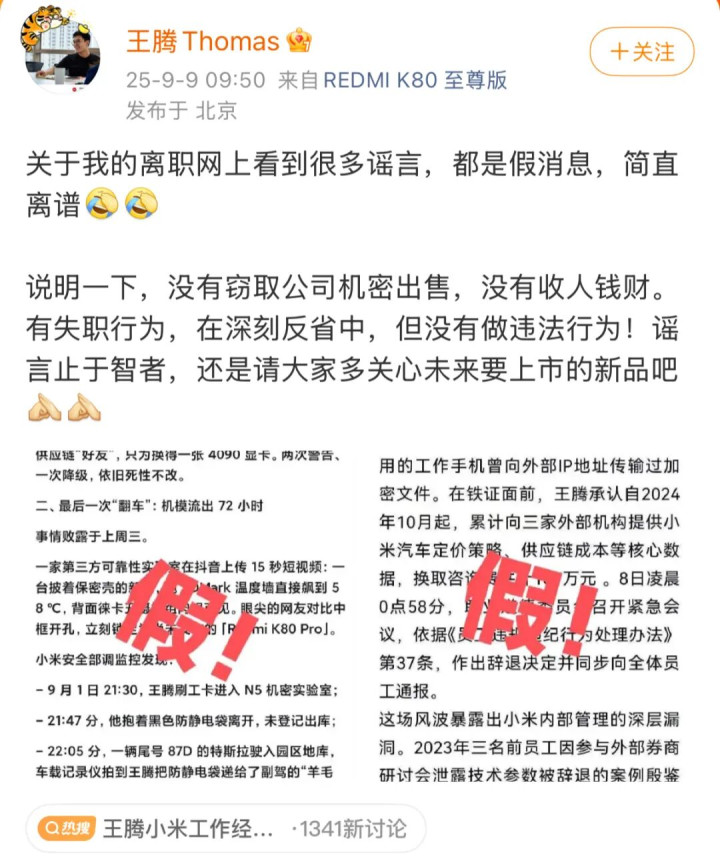

针对网上流传的泄密内容,王腾在今早发布微博声称不属实,表示没有窃取公司机密出售,没有收人钱财,没有做违法行为,提醒大家多关心小米未来要上市的新品。

此言一出,有人在评论区中表示,“都被辞退了还不忘宣传公司新品,哭死......”也有人调侃:“这波反向营销,我给满分!”

无论是真心感慨还是玩梗调侃,王腾这番“先道歉、再辟谣、顺带宣传”的回应,也让整个事件的走向显得更加微妙和耐人寻味。不少人表示,此事肯定还有大瓜!

高管与公司,谁成就了谁?

一锤定音的通报没有打消大家的“吃瓜”念头,但再次印证了一个屡屡应验的规律:

高管IP与企业形象密切相关,一旦高管个人出现舆情危机,企业也很难独善其身。

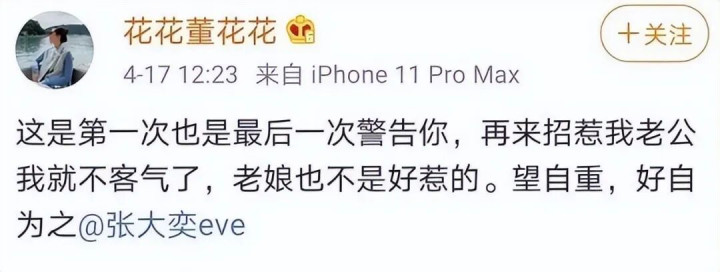

2020年,时任淘宝天猫总裁的蒋凡就引发了一次“个人引爆企业”的舆论海啸。其夫人(微博ID“花花董花花”)公开发文向网红张大奕喊话:“再来招惹我老公我就不客气了”,这条微博瞬间引爆全网,将蒋凡推到舆论风口,也将阿里推到了风口浪尖。

随后,阿里巴巴发布公告称,蒋凡因个人家庭问题处理不当,降级降职、取消合伙人身份、调离国内业务,“流放海外”。尽管后来他凭业绩重新回归阿里核心版块,但彼时的负面影响已真实发生。

刘强东在2018年的明尼苏达事件更是持续发酵多年,让京东经历了一场严峻的考验。虽然当时有观点认为,明尼苏达事件是华尔街做空京东的一场“阴谋”。但在事件发生之后,确实导致京东股价大跌,严重损害了企业形象,甚至在一定程度上影响了京东正在推进的关键战略布局。

同样,格力电器董事长董明珠“铁娘子”的形象一直与格力深度绑定,为品牌带来巨大流量和关注度。但她的一言一行也同样时刻被放在放大镜下,任何争议性表态都可能迅速转化为格力的舆论风险。

今年初,格力电器就因为推动各地专卖店更名为“董明珠健康家”引发了较大争议,有人调侃“这名字像极了骗老人买保健品的门店。”甚至直接导致格力市值在一周内蒸发约138亿元。

其实,无论是雷军、董明珠这类企业家IP,还是王腾、蒋凡这类明星高管,本质上都是在用个人信用为品牌背书。他们通过讲述产品故事、传递企业价值观,拉近品牌与公众的距离。

但这种绑定,是一把双刃剑。

好处在于,高管的个人魅力能够极大提升品牌温度,快速撬动传播的声量、增强用户黏性,甚至在关键时刻稳定市场信心。

然而隐患也同样明显:一旦高管形象出现瑕疵,其引发的舆论海啸会直接冲击企业信誉,甚至演变为品牌危机,导致用户流失、股价波动与合作关系动摇。

也因此,越来越多企业开始在内部治理上“重拳出击”,努力将个体风险纳入制度化管控中。

阿里设立独立运行的“廉政合规部”,赋予其高度审计与调查权;腾讯明确六条“高压线”,对“泄露商业秘密”“利益冲突”等行为零容忍……马云甚至公开说:“廉正合规部可以查阿里所有人,包括我在内。”

包括此次小米如此果断决绝的辞退“重臣大将”,都在说明,企业正在意识到——事后危机公关不如事前风险防控。

组织大于个人,企业必须补上的一堂风控课

从小米王腾,到阿里蒋凡,这些事件就像一面镜子,照出所有高速成长中的企业的共同课题:公司能不能既借力于“明星高管”的光环,又不被其反噬?

答案是:能,但必须依靠制度,而非人情。

首先,企业需要在激励高管和建立约束机制之间找到平衡点。

尤其是对那些快速晋升的年轻高管,不能只看重他们的业务能力和业绩贡献,更要加强对合规意识和职业操守的系统性培训。公司应明确列出“红线行为”,建立起常态化的监督机制,防止个人行为失控。

其次,在高管个人IP的塑造与运作上,企业必须划定清晰的权责边界。

高管的个人影响力可以成为品牌传播的有效补充,但不能替代企业官方渠道的声音。尤其是核心信息的发布,必须经由公司体系审核和确认。允许“网红高管”存在,但必须在企业设定的框架内运营,避免个人行为越过组织底线。

更重要的是,企业应当把风控提升至战略层级。

电商行业高度依赖信任与声誉,一旦出现危机,所带来的用户流失、合作伙伴动摇甚至资本市场反应,都可能对企业造成致命打击。

内部审计、合规审查、舆情监测等职能,不应再被视作后台支持,而应真正纳入业务决策的前置环节,成为企业持续增长的重要保障。

公司的发展不应依赖任何一个“不可替代”的人,而应依靠一套健康可持续的制度系统。无论是多重要的高管,都要接受规则的约束。这才是企业长期主义的根基。

王腾的离开,是一个个体的职场转折,也是一声面向所有企业的警钟。在流量、增长、销量的追逐之外,我们或许更该静下心来思考:

什么是不能碰的?

谁在守护公司的底线?

我们的组织是否经得起关键人物的突然离场?

电商行业尤其如此。

我们依赖口碑生存、靠信任成交、用品牌溢价赢得利润。

一旦声誉受损、信任瓦解,带来的不仅是用户流失和销售额下滑,更可能导致平台评分下降、流量权重降低、合作方撤出,甚至引发平台规则处罚乃至监管关注,修复成本极高,甚至不可逆转。

尤其在直播电商、私域运营等新模式中,创始人或高管的个人形象往往与销售转化深度绑定。人设崩塌所带来的,不仅是舆论风波,更是直接的销量锐减和社群沉寂。

所以,电商企业更需建立常态化的声誉风险管理机制:从高管行为规范、关键人舆情监测,到供应链合规审查、客户投诉预警机制,都应纳入公司治理的核心议程中。

最后,无论是企业还是个人,都请记住:

才华之上,必须有操守;

业绩之外,必须要合规。

大财配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。